相続関係説明図の作り方とポイント|相続登記をスムーズに進めるために

相続登記(不動産の名義変更)を進める際に登場する「相続関係説明図(相関図)」とは何でしょうか? 相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と法定相続人の関係をまとめて示した家系図のような書類です。必ずしも法律で作成が義務付けられた書類ではありませんが、相続手続きを円滑に進めるために用意しておくと非常に役立つ書類です。千葉県最大級の実績を持つ相続専門の司法書士法人ふらっとが、相続関係説明図の基本から作成方法、注意点までわかりやすく解説します。相続登記を検討中で相続関係説明図について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

相続関係説明図とは何か?その目的と役割

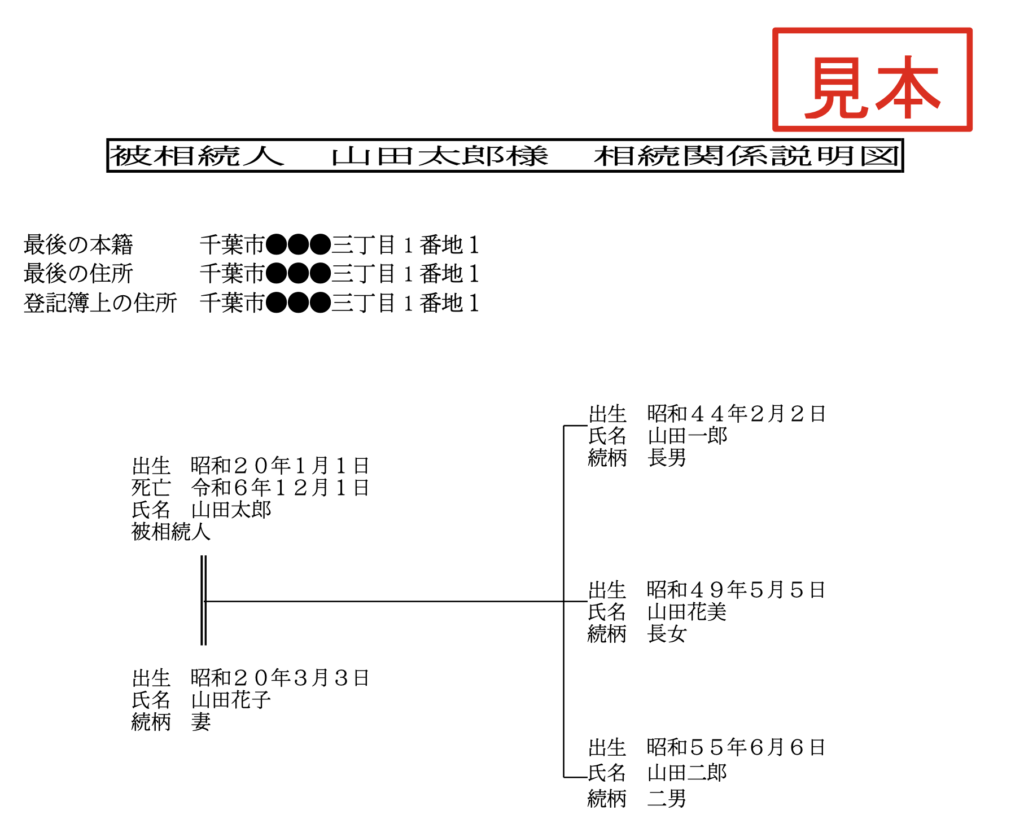

相続関係説明図とは、被相続人の遺産を相続する法定相続人が誰なのかを一目で示すための家系図状の図面です。被相続人を中心に配偶者や子どもなどの相続人を線で結び、続柄(妻・長男・長女など)と氏名、生年月日等を記載します。例えば下図のように、被相続人と家族のつながりを図示したものになります。

相続関係説明図の一例です。

被相続人(中央)と配偶者、子どもたちとの関係が線で結ばれ、氏名や生年月日などが記載されています。このように相続関係説明図は被相続人と法定相続人の関係をわかりやすく可視化する書類です。なお、作成形式に厳密な決まりはなく、手書きでもパソコン作成でも構いません。紙のサイズや縦書き・横書きも自由ですが、鉛筆など消せる筆記具は避けてボールペン等で記入するようにしましょう。

相続関係説明図は法律上「絶対に作らなければならない書類」ではありませんが、用意しておくと相続手続きで大いに役立つものです。法務局で相続登記の申請をする際にこの図を添付すると、戸籍謄本の原本を返却してもらえる(原本還付)という大きなメリットがあります。後述するように、他の手続きでも相続関係説明図は相続人関係の理解を助けてくれるため、「なくても良いがあるととても便利な書類」と考えてください。

相続関係説明図が必要となる場面とメリット

相続関係説明図が実際に活躍するのは主に次のような場面です。

- 相続人関係の把握・説明 – 相続関係説明図を作成しておくことで、被相続人と法定相続人の関係が整理され、自分自身や周囲も状況を理解しやすくなります。例えば、被相続人に認知した不動産の相続登記(名義変更)申請時 – 法務局に相続登記を申請する際、戸籍謄本類一式のほかに相続関係説明図を添付すると、戸籍類の原本還付を受けられます。原本還付とは、登記完了後に提出した戸籍謄本や除籍謄本の原本を手元に返却してもらえる制度です。通常、相続登記で戸籍の原本を提出してしまうと、その後の銀行口座の名義変更や相続税の申告など別の手続きのたびに戸籍を集め直す必要があります。しかし相続関係説明図を添付すれば、登記申請時に戸籍のコピーを一通ずつ作成・提出する手間が省け、登記後に戸籍原本を返却してもらって他の手続きに再利用できるのです。戸籍の通数が多い場合、全てコピーするのは大変ですが、図を1通作成すればコピー提出を省略できるため手間と費用の節約になります。

子供や前妻との子供がいる場合、あるいは被相続人より先に子が亡くなって代襲相続が発生している場合など、文章だけでは複雑な続柄も図にすれば一目瞭然です。また専門家に相続相談をする際も、図を見せれば説明がスムーズになり時間短縮につながります。実際、税理士や弁護士に相談する際に相続関係説明図があれば、家族構成を短時間で把握できるため非常に有用です。

- 金融機関での手続き – 銀行口座の相続手続き等でも、戸籍一式の提出が必要になりますが、その際に相続関係説明図を併せて提出すれば銀行担当者にも相続関係が伝わりやすくなります。金融機関によっては独自の相続関係図の提出を求められる場合もありますが、あらかじめ自分で作成した説明図があれば対応しやすいでしょう。図自体は公的書類ではないため戸籍の代わりにはなりませんが、担当者への説明補助として手続きを円滑にしてくれるケースがあります。

以上のように、相続関係説明図は法務局での登記手続きから専門家・金融機関への説明まで、多方面でメリットがあります。「相続関係説明図は作成必須か?」という問いに対しては、「必須ではないが作っておくと確実に役に立つ」書類といえるでしょう。特に相続人の数が多い場合や家族関係が複雑な場合には、早めに関係説明図を作成しておくことをおすすめします。

相続関係説明図の作成に必要な書類

相続関係説明図を作成するには、まず相続人関係を証明する書類をすべて揃えることが重要です。主に以下の書類を準備します:

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍の変遷をすべて取得します。途中で本籍地を移している場合や戸籍法改正で改製原戸籍が作成されている場合は、複数の戸籍を収集する必要があります。例えば被相続人が昭和初期生まれで「団塊の世代」の方なら、戦前・戦後で戸籍の形式が変わっているため数通の戸籍謄本が必要になるでしょう。親の代から不動産名義を放置しているケースでは、明治時代頃まで遡って戸籍を集める必要が生じることもあります。

- 被相続人の最後の住所を証明する書類(住民票の除票または戸籍附票)

被相続人が亡くなった時点の住所が確認できる書類です。法務局で名義人が同一人物か確認するため、登記簿上の住所と死亡時の住所をつなぐ住民票除票等が必要になります。保存期間経過で取得できない場合は「最後の住所不明」と記載する扱いになります。

- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

各相続人が被相続人とどのような関係か証明する戸籍です。被相続人の死亡により新戸籍が編製された場合でも、死亡の事実が記載された戸籍謄本を取得します。結婚や養子縁組によって戸籍が別々になっている相続人がいれば、その人の戸籍も取得して確認します。

- 相続人全員の住民票(現住所が分かるもの)

相続関係説明図自体には相続人の住所は必須ではありませんが、登記申請には相続人の住所証明書(住民票)が必要となります。図に住所を記載する場合にも正確な現住所を把握するため住民票を用意します。

これらの書類を基に、「誰が法定相続人か」「相続人は何人いるか」を正確に洗い出します。特に被相続人の出生から死亡までの戸籍を通じて、認知された子や養子縁組の有無、前配偶者との間の子など見落としてはいけない相続人がいないかを確認することが重要です。被相続人の子が既に亡くなっている場合は代襲相続人(孫)がいるか、相続放棄者がいないかなども戸籍で判明します。相続人が一人でも抜けていると、その相続関係説明図は無効となってしまいます。戸籍の記載は専門家でも解読が難しい古い形式や手書きも多いため、慎重に確認しましょう。

※参考:上記は相続関係説明図の作成に必要な戸籍関係の書類ですが、実際に相続登記を申請する際にはこのほかに不動産ごとの「固定資産評価証明書」や登記簿謄本(登記事項証明書)等も必要です。これらは登記申請用の添付書類であり、評価証明書は登録免許税の算出に用います(税務的な評価計算の詳細は税理士の業務領域となるため本記事では割愛します)。相続関係説明図と合わせて、登記申請に必要な書類一式を漏れなく準備することが大切です。

相続関係説明図の作成手順と書き方

必要書類が揃ったら、いよいよ相続関係説明図を作成します。基本的な作成手順は3つです。

ステップ①:戸籍の内容を整理し、相続人を確定する。

集めた戸籍謄本類を年代順に読み込み、被相続人の出生から死亡までに判明した全ての子や配偶者をリストアップします。現在存命の法定相続人が誰なのか、戸籍の記載から確定させましょう。養子や認知した子がいないか、既に死亡した子がいないか、婚姻歴があれば前妻・後妻との間に子がいないか等、戸籍の記載を丁寧に読み解き見落としを防ぐことが重要です。戸籍の筆跡が達筆すぎて読み取りづらい場合や、相続人の数が多い場合(兄弟姉妹相続や相続人が6~7人以上になるケースなど)は、この段階で専門家に相談することも検討してください。司法書士などプロであれば戸籍を迅速に分析し、法定相続情報一覧図の作成代理も可能です。

ステップ②:相続関係説明図に記載する情報を準備する。

確定した相続人について、それぞれ以下の情報を書き出しておきます(戸籍や住民票から読み取れます)。

- 被相続人の情報 – 「氏名」「生年月日」「死亡年月日」「最後の本籍」「最後の住所(死亡時の住所)」。

※「登記上の住所」(不動産登記簿の名義人住所)も被相続人の最後の住所と異なる場合は付記します。登記上の住所と死亡時住所が異なるとき、それらが同一人物であることを証明するため死亡時の住所を住民票除票で確認し、図に両方記載することで登記官が理解しやすくなります。

- 相続人(各人)の情報 – 「氏名」「生年月日」「被相続人との続柄」。続柄は「妻」「長男」「長女」「次男」など戸籍の表記に沿って記載します。戸籍上で養子である場合は「(養子)」と付記し、可能であれば養子縁組の日付もメモしておきます。

- 相続人の特記事項 – 上記基本情報に加え、各相続人について相続に関する特記事項があればまとめておきます。例えば「〇〇年〇月〇日相続放棄受理」(家庭裁判所で相続放棄が認められた場合)や、「〇〇年〇月〇日死亡」(代襲相続が発生している場合)、「〇〇年〇月〇日離婚」(前配偶者で現在相続権がない場合)などです。誰が相続人から外れる事由があるのか明確にするため、図に反映すべき事項を洗い出します。

ステップ③:相続関係説明図を作成する。

それでは実際に図を作成していきます。用紙は扱いやすいA4サイズ程度が望ましいです。手書きの場合は消えない筆記具で丁寧に記入し、パソコンの場合はWordやExcel、専門ソフト等で作成します(最近はExcelのテンプレート利用も一般的です)。作成にあたってのポイントは次のとおりです。

- タイトル(表題)を書く: 図の一番上に「被相続人〇〇〇〇の相続関係説明図」とタイトルを記載します。被相続人の氏名を入れることで誰に関する相関図か明確にしましょう。

- 被相続人を中心に配置: 被相続人を図の中心(一番上または左側など)に書き、氏名・生年月日・死亡日・本籍(死亡時の本籍)・最後の住所(死亡時住所および登記簿上住所)を併記します。本籍は被相続人死亡時点のものを記載します。もし死亡後に戸籍が改製されて死亡事実の記載が現戸籍にない場合でも、死亡時の本籍地で記載する必要がある点に注意してください。住所に関しては、登記簿の旧住所と死亡時住所が異なる場合のみ両方を書くと良いです。

- 配偶者と子を線で結ぶ: 被相続人の配偶者(妻や夫)がいる場合は、被相続人に隣接させて記入し、被相続人と配偶者の名前の間を横線(または二重線)で結びます。被相続人と配偶者の間に子がいる場合は、配偶者と被相続人から縦線または斜線を下ろして子へ繋げます(家系図と同様の描き方です)。配偶者や子が複数いる場合も、それぞれ被相続人と線で繋いで家族関係を示します。配偶者が既に死亡している場合は、その配偶者名の脇に「(亡)」と付記しておくと、死亡して相続人でない旨が伝わりやすくなります。

- 相続人の情報を記載: 各相続人(子や配偶者など)について、氏名・生年月日・続柄を記入します。続柄は被相続人から見た関係(例:「長男」「次女」「妻」等)を記載します。相続人が既に死亡して代襲相続が発生している場合は、その相続人名の脇に「〇年〇月〇日死亡」と記載し、さらにその人の子(被相続人から見ると孫)を新たな相続人として繋げて記載します。相続放棄をした相続人がいる場合には、その相続人名の横に「(放棄)」と明示しましょう。例えば長男が相続放棄しているなら、長男の氏名横に「(放棄)」と入れておきます。こうすることで、法定相続人だが放棄した人物がいることが図から読み取れます。

- 遺産の取得内容を注記: 相続人のうち誰が不動産を相続するか(取得するか)が決まっている場合、図にその旨を注記できます。具体的には、不動産を取得する相続人名の横に「(相続)」、取得しない相続人には「(分割)」といったマークを付けます。これは遺産分割協議書の内容を反映したもので、法定相続ではなく特定の人が不動産を相続するケースで有用です。例えば、「配偶者が不動産を相続し、長男は他の財産を取得する」という遺産分割内容であれば、図上で配偶者に「(相続)」、長男に「(分割)」と付記しておきます。もちろん、この記載は法務局提出の際には必須ではありませんが、登記官が遺産分割による取得関係を理解しやすくなるため記載が推奨されます。相続放棄者には前述のとおり「(放棄)」と記載し、相続人から外れていることを示します。なお、相続関係説明図には基本的に相続人の住所を記載する必要はありません。住所を記載しても構いませんが、字数が増える分ミスのリスクが高まります。登記申請の際は別途住民票を添付するので、図には続柄や氏名など必要最低限の情報に留める方が無難でしょう。

- 作成者・作成日の明記: 図の末尾に**作成日と作成者氏名(および住所)**を記載しますp。これは任意の書式ですが、「作成年月日」と「司法書士〇〇〇〇作成」などと書き入れることで、誰がいつ作成した図かが明らかになります。司法書士等の専門家に依頼して作成した場合は、その事務所名や担当者名を記載することもあります。なお、相続関係説明図は登記申請書の添付資料となりますが、作成者本人の押印は不要です。提出後は登記官が内容を確認し、戸籍原本の還付手続きがとられます(原本を返却した旨を図に記載し登記官が押印する欄を設ける運用もあります)。

以上が相続関係説明図の基本的な作成方法です。形式に厳密な決まりはありませんので、見やすく正確に相続関係を伝えられるよう工夫して作成しましょう。不安な場合は無理に自分で作成せず、専門家に依頼することも検討してください。

相続関係説明図を作成する際の注意点

相続関係説明図を作る上で、以下のポイントに注意してください。

- 法定相続人を一人も漏らさないこと: 図に記載する相続人は戸籍に基づき漏れなく洗い出す必要があります。一人でも記載漏れがあると、その説明図は誤りとなり相続登記の申請時に受理されません。特に認知された子や養子、前妻・前夫との間の子など、見落とされがちな相続人がいないか注意しましょう。戸籍上は存在しても相続放棄をした人も「放棄」と明記して必ず図に含めます。

- 戸籍記載どおりの正確な記載: 氏名や日付は戸籍謄本の記載と一字一句違わないように転記します。旧字体や俗字が含まれる場合も戸籍に合わせて記載してください。「髙」と「高」など一見似た文字の違いにも要注意です。例えば戸籍で「﨑」となっている場合、「崎」と略さず戸籍通りに書きます。一文字でも間違えていると法務局で登記申請が受理されず補正を求められる原因になります。

- 戸籍の読解に注意: 明治・大正期の古い戸籍は手書きで草書体が使われており、現代の感覚では古文書を読むような難解さがあります。例えば「俊」の字が「儁」と書かれていたり、「隆」が「隆」と旧字体で書かれていたりします。読み違いや転記ミスを防ぐため、可能であれば複数人で確認したり専門家にチェックを依頼すると安心です。特に戸籍の解読に不安がある場合は司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

- 複雑なケースは専門家へ相談: 相続人が多数にのぼるケース(例えば相続人が兄弟姉妹や甥姪まで及ぶ場合など)や、相続関係が複雑なケース(数次相続が発生している、非嫡出子がいる等)は、図の作成自体も難易度が高くなります。無理に自分で作成すると漏れや誤りが生じるリスクが高いため、司法書士や弁護士に相談して作成を依頼する方が結果的に早く確実です。司法書士法人ふらっとでも、戸籍収集から相続関係説明図の作成、相続登記申請まで一括してサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。

- 外国籍の相続人・被相続人: 被相続人や相続人に外国籍の方が含まれる場合、日本の戸籍ではなく各国の出生証明書や婚姻証明書で親族関係を証明する必要があります。このようなケースでは相続関係説明図を作成して提出すること自体はできますが、戸籍のような統一書式ではないため法務局での審査が通常と異なります。基本的には全ての証明書について翻訳文を添付し、原本還付のためにはそれらすべてをコピーして提出しなくてはなりません。国際相続が絡む場合は専門的な知識が必要となるため、必ず司法書士や行政書士などに相談しましょう。

- 2024年から相続登記が義務化: なお、2024年4月1日より相続登記の申請義務化制度が開始されています。それ以前に発生した相続についても経過措置として最長2027年3月末までに登記申請が必要となりました。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。相続関係説明図を作成して満足するのではなく、期限内に正式な相続登記を完了させることが重要です。義務化により「相続放置」が問題となっていた土地の名義変更が促進されますので、「まだ相続登記をしていない」という方は早めに手続きを進めましょう。

以上の点に気をつけて相続関係説明図を作成すれば、ご自身で相続人関係を整理できるだけでなく、法務局での登記手続きもスムーズに進めることが期待できます。不安な点があれば無理せず専門家に確認・依頼し、確実な書類作成を心がけましょう。

相続関係説明図の作成は司法書士法人ふらっとへお任せください

ここまで相続関係説明図の概要と作成方法について説明してきましたが、「自分で作成するのは大変…」という場合は無理をせず専門家に依頼することもご検討ください。相続関係説明図の作成から相続登記申請まで一連の手続きをプロに任せることで、次のようなメリットがあります。

- 煩雑な戸籍収集・読解を代行: 古い戸籍を何通も集めたり読み解いたりする作業は大変労力がかかります。司法書士に依頼すれば、必要な戸籍の収集代行から内容確認、相続人調査まで一括して対応可能です。専門家であれば戸籍の読み違いによる相続人漏れも防げますし、市役所などの市区町村窓口に出向いて戸籍を取得する手間も省けます。特に相続人が多いケースや戸籍が複数に渡るケースでは、プロの力を借りることで大幅に時間短縮できます。

- 正確で登記実務に適った図面作成: 司法書士は日々相続登記の業務を行っており、法務局の実務に照らして間違いのない相続関係説明図を作成します。例えば住所や氏名の表記ゆれ、続柄の書き方など登記官のチェックポイントを踏まえて作成するため、一発で申請が通る図面を用意できます。ご自身で作成すると些細な誤字で補正を求められることもありますが、専門家に任せればその心配はありません。司法書士法人ふらっとでは登記官の審査を確実に通過する形式で図を作成しております。

- そのまま相続登記まで代理申請: 図を作るだけでなく、司法書士に依頼すれば相続登記の申請手続きまでまとめて代行してもらえます。必要書類の準備から法務局への申請、名義変更完了までワンストップで対応可能です。特に2024年の法改正で相続登記申請が義務化された今、期限内に手続きを終えるためにも専門家のサポートを受けるメリットは大きいでしょう。煩雑な手続きをプロに任せれば、相続人の方々は安心して必要な手続きを漏れなく完了できます。

-

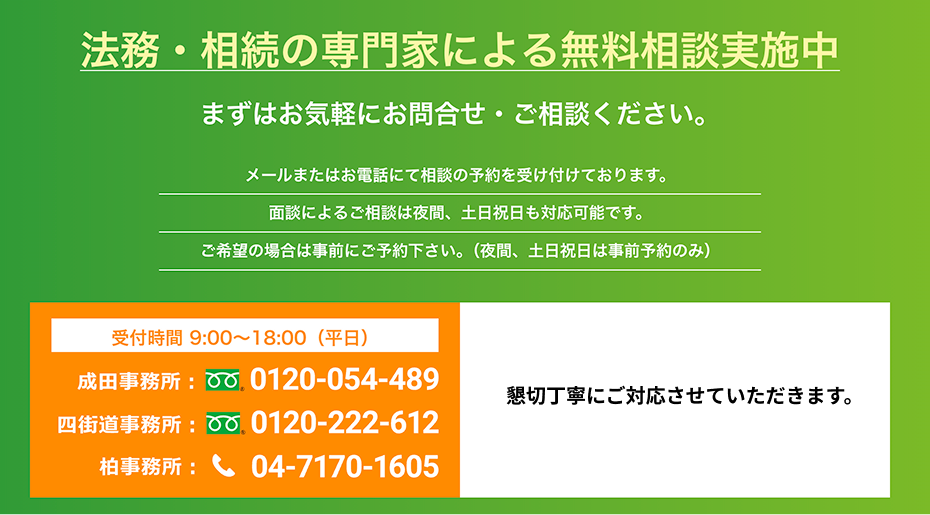

司法書士法人ふらっとは、千葉県に根ざした相続専門の司法書士事務所です。成田市・四街道市・柏市に3拠点を構え、累計 8,000件以上の相続・遺言相談実績を誇ります。これは千葉県内でもトップクラスの実績であり、多くのお客様から信頼をいただいております。当法人では初回相談を完全無料で承っており、料金はサービス毎に明瞭な体系でホームページに公開しています。ご相談時には具体的なお見積もりも提示し、「いつの間にか費用が膨らんでいた」という心配もありません。また、土日祝の相談やオンライン面談にも対応しており、平日お忙しい方や遠方の方でもお気軽にご利用いただけます。相続手続きに特化した経験豊富な司法書士が、専門用語をなるべく使わず親身に丁寧にお話をうかがいます。戸籍収集から相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得代行、相続登記申請、預貯金解約手続きのサポートまで、相続に関するお悩みをトータルでサポートいたします。

相続関係説明図の作成や相続登記手続きでお困りの際は、ぜひ司法書士法人ふらっとの無料相談をご活用ください。私たちは千葉県最大級の相続専門チームとして、オンラインでも対面でも皆様のご相談をお待ちしております。相続のプロの力を借りて、不安や手間の多い相続手続きを安心・確実に進めましょう。お気軽にお問い合わせください。皆様の相続登記手続きを安心料金で全力サポートいたします。一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください!