失踪宣告と相続|行方不明者がいる場合の手続き・流れ・注意点

相続が発生したとき、相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割などの手続きを進められず大きな支障が生じます。そんなケースで検討されるのが「失踪宣告(しっそうせんこく)」という制度です。本記事では、失踪宣告の制度概要や申立ての流れ、相続への影響、利用する際の注意点について、法律初心者の方にもわかりやすく解説します。また、行方不明者がいる相続手続きにどう対処すべきかや、当事務所(司法書士法人ふらっと)のサポート内容についてもご紹介します。

目次

行方不明者がいると相続手続きはどうなる?

遺産を分割するためには、相続人全員で話し合い協議する必要があります。しかし相続人の中に連絡の取れない行方不明者がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。仮に不明者を抜きに協議して合意しても、その合意は無効となってしまいます。したがって、家族が亡くなったのに相続人の一人とどうしても連絡が取れない場合、まずは何とかして所在を探し出す必要があります。一般的には警察へ捜索願を提出したり、専門家(弁護士・司法書士等)に依頼して調査してもらうことで見つかるケースがほとんどですが、それでも見つからない例も残念ながらあります。

どうしても行方不明の相続人が見つからない場合、法律上は次のいずれかの方法で対処することになります。

- 家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらう

- 家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる

以下では、この2つの方法についてそれぞれ説明し、どのような場合に選択すべきかを解説します。

不在者財産管理人を選任する方法

行方不明の相続人がいる場合、すぐに失踪宣告を行う前に、まずは「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。不在者財産管理人とは、行方不明になっている人(不在者)の財産を保護・管理するために家庭裁判所が選ぶ代理人のことです。不在者が生存している可能性がある段階や、失踪宣告を行うまでの期間が満たない場合に利用される制度で、選任された管理人が不在者の代理人として相続手続き(遺産分割協議)に参加することも可能です。ただし、代理人として遺産分割協議に加わるには家庭裁判所の許可(不在者財産管理人の権限外行為の許可)を受ける必要があります。

不在者財産管理人の選任は一時的な措置であり、行方不明者の生死を確定させる根本的な解決策ではありません。そのため、相続人が行方不明になって間もないケースや、生存している可能性が高いケースではまず不在者財産管理人を立てて対応し、様子を見ることが多い一方で、長期間所在不明が続いている場合には後に失踪宣告へ踏み切ることも検討されます。判断に迷う場合は、家庭裁判所や専門家に相談し、状況に応じ適切な手続きを選ぶことが大切です。

失踪宣告を申し立てる方法

行方不明者について法律上「死亡した」とみなすのが「失踪宣告」という制度です。一定の要件を満たせば、利害関係人(配偶者や親族など)が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が失踪宣告を出します。失踪宣告がなされると、その不在者は法律上死亡したものと扱われます。これによって行方不明だった人の財産について相続が開始され、生命保険金や遺族年金を受け取れるようになるほか、配偶者との婚姻関係も法律上は解消されます。長期間生死不明の人がいると残された家族の生活や各種手続きに大きな支障が出るため、法律はこのような救済措置を設けているのです。

失踪宣告の条件(普通失踪と特別失踪)

失踪宣告には法律で定められた期間要件があり、行方不明になった経緯に応じて「普通失踪」と「特別失踪」の2種類に分けられます。

- 普通失踪: 行方不明になった原因に特別な事情がない場合を指します。最後の消息から7年間生死が不明であれば、家族など利害関係人の申立てにより家庭裁判所が失踪宣告を行います。例えば突然家を出たきり消息を絶っているようなケースでは、7年経過が要件となります。

- 特別失踪(危難失踪): 戦争や沈没事故、震災など生死にかかわる危難に遭遇した人が行方不明になったケースです。この場合は、その危難が去った時から1年間消息不明であれば失踪宣告を行うことができます。重大な事故や災害に巻き込まれた後に行方不明となった場合は、通常より短い期間で申立て可能です。

いずれの場合も、申立てを行えるのは法律上の利害関係人です。具体的には、不在者の配偶者、相続人となるべき人、財産管理人、受遺者(遺言で財産をもらうことになっている人)などが該当します。申立先は行方不明者の最後の住所地(または居所地)を管轄する家庭裁判所です。

失踪宣告申立ての手続きと流れ

家庭裁判所への申立てにあたっては、まず所定の家事審判申立書(失踪宣告用)に必要事項を記入し、証拠資料とともに提出します。申立書には不在者の氏名・生年月日や最後に確認された日付、行方不明の経緯などを記載し、行方不明であることを示す資料を添付する必要があります。主な必要書類は以下の通りです。

- 失踪宣告の申立書(家庭裁判所所定の様式)

- 申立人(請求者)の戸籍謄本

- 行方不明者の戸籍謄本(除籍謄本)および附票(最後の住所がわかる書類)

- 行方不明である事実を裏付ける資料(警察への捜索願の受理証明や消息不明であることを示す書面など)

- 利害関係人であることを示す資料(申立人が親族であれば戸籍謄本、利害関係を示す契約書等)

提出後、家庭裁判所により申立内容の審査が行われ、適切と判断されれば「公示催告」と呼ばれる公告手続きが取られます。これは官報などを通じて一定期間「不在者本人またはその情報を知っている人は名乗り出るように」と公告し、最後の機会を与える手続きです。公告は法律上6か月以上の期間を定めて行うことが必要で、通常は官報に掲載されます。その公告期間内に本人から名乗り出たり有力な手がかりが得られなかった場合、公告期間満了後に裁判所が失踪宣告の審判(決定)を下します。審判が確定すれば、不在者はその時点で法律上死亡したものとみなされます。

ポイント: 申立てから宣告決定が出るまで、一般的に7か月~1年程度かかることが多いとされています。裁判所の手続きや官報公告の期間を要するため、申立て後すぐに結果が出るわけではない点に注意しましょう。官報公告料などの実費も発生しますが、費用面では収入印紙800円と官報公告料約4千~5千円程度と比較的安価です(※裁判所への連絡用郵便切手代も別途必要)。

失踪宣告後の相続手続きと効果

家庭裁判所から失踪宣告が出て法律上死亡とみなされると、行方不明だった人は「被相続人」となり、その人の財産について相続手続きを進めることができます。また、もともとの相続手続き(行方不明者が相続人に含まれていた遺産分割協議)も再開可能です。失踪宣告が認められることで相続人の構成が明確に確定し、残った相続人で正式に遺産分割協議を行えるようになります。もし行方不明だった人に子供などの直系卑属がいる場合は、その子供が「代襲相続人」として不在者の相続分を引き継ぎ、残りの相続人とともに遺産分割協議に参加します。

失踪宣告による効果は相続だけではありません。例えば、不在者が生命保険に加入していた場合は死亡保険金の請求が可能となり、公的年金についても遺族年金や死亡一時金を受け取れるようになります。また、不在者に配偶者がいれば、その婚姻関係は失踪宣告の確定により法律上終了するため、配偶者は新たな再婚ができる状態になります。このように失踪宣告は残された家族の生活に大きな影響を及ぼす制度であり、相続や保険・婚姻関係など多方面にわたって法律上の変化をもたらします。

失踪宣告を利用する際の注意点

長期間行方不明の家族について失踪宣告を申し立てることは、法律上はそれほど難しい手続きではありませんが、自分の家族を「死亡したもの」とみなす重い判断のため、心理的にためらう方も多いでしょう。加えて、失踪宣告を利用する際には以下のような注意点やリスクも理解しておく必要があります。

- 手続きに時間がかかる: 前述の通り、失踪宣告は申立てから少なくとも半年以上の公告期間を経て行われるため、結果が出るまでに長い場合は1年前後かかります。迅速に相続手続きを完了させたい場合でも、法律上必要な時間を短縮することはできません。余裕をもって準備を進めることが大切です。

- 二重の相続手続きが発生する: 行方不明者が相続人であるケースで失踪宣告を行うと、不在者本人が死亡したものと扱われるため、その不在者自身の財産について新たな相続手続きも開始されることになります。つまり、元の被相続人の遺産分割と並行して、不在者の財産を誰が相続するかという二つの相続を同時に行う必要が生じ、手続きがより複雑になる可能性があります。専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。

- 本人が後に生存して見つかった場合: 失踪宣告が出された後に、不在者本人が生きて戻ってきた場合、家庭裁判所に届け出て失踪宣告は取り消されることになります(民法第32条)。法律上は「はじめから死亡していなかった」扱いに戻りますが、それまでに行われた相続や再婚などの法律行為は原則として有効なままとされています。つまり、既に終えた遺産分割協議の内容や財産の移転は基本的に取り消されません。行方不明だった本人は自分の財産を取り戻す権利を持ちますが、すでに消費されてしまった分についてまで完全に返還を求めることはできず、法律上複雑な問題に発展する場合もあります。このように、万一後から本人が見つかった場合のリスクもゼロではないことを念頭に置く必要があります。

- 感情面・家族への影響: 家族の一員を死亡扱いにする手続きはご本人や周囲の親族にとって精神的負担が大きいものです。特に失踪宣告が確定すると戸籍上も「死亡」と記載されますので、戸籍を見るたびに心痛む可能性もあります。また、不在者に配偶者がいた場合、失踪宣告によりその方は戸籍上「死別」となります。こうした感情面のケアも含め、周囲と十分話し合った上で決断することが大切です。

相続の専門家に相談するメリット

行方不明者がいる相続手続きでは、不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てなど、通常の相続よりも裁判所を介した特別な手続きが必要となります。申立書類の作成や必要書類の収集、公示手続きへの対応など専門的な知識が要求される場面も多く、慣れない方が独力で進めるのは負担が大きいでしょう。こうした場合は、相続問題に詳しい司法書士や弁護士など専門家に相談することを強くおすすめします。専門家に依頼すれば、状況に応じて不在者財産管理人と失踪宣告のどちらが適切かアドバイスが受けられ、手続き全般をサポートしてもらえます。特に失踪宣告は法的な審査と同時に感情的な葛藤も伴う手続きですから、第三者の専門家に間に入ってもらうことで精神的な負担も軽減できるメリットがあります。万一トラブルが発生した場合の対応策についても専門家から適切な説明を受けられるため、安心感が違います。

Screenshot

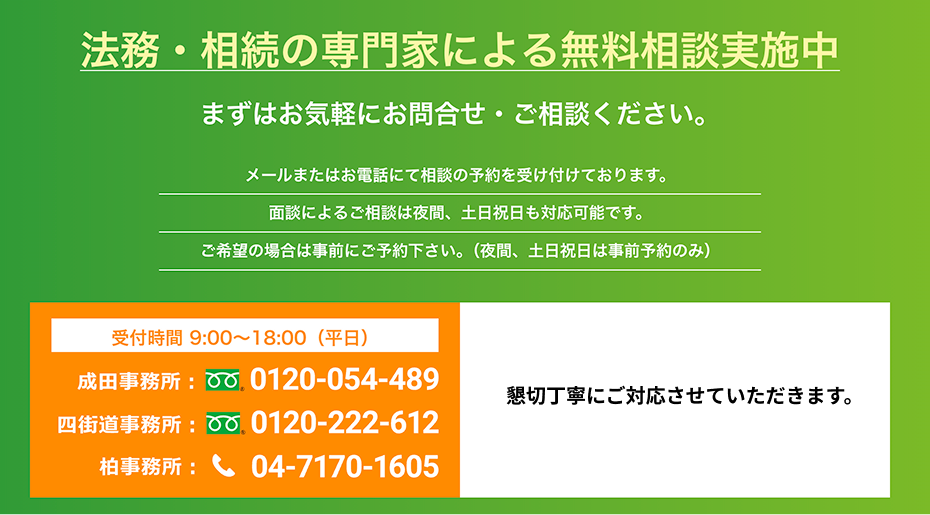

司法書士法人ふらっとは、千葉県内に成田市・四街道市・柏市の3拠点を構える相続手続きの専門事務所です。当事務所には相続業務の経験が豊富な司法書士が多数在籍しており、相続に関する無料相談も承っております(※平日だけでなく事前予約により土日祝の相談も可能です)。行方不明のご家族がいて相続手続きが進められずお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。当事務所では、不在者財産管理人の選任申立てから失踪宣告後の諸手続き、相続登記や名義変更までワンストップで対応しております。千葉県内で多数の相続案件を手掛けてきた実績があり、お客様の不安に寄り添いながらスムーズな解決に向けて全力でサポートいたします。

まずはお電話やメールでお問い合わせいただければ、初回無料相談にて現状の整理と今後の見通しについて丁寧にアドバイスいたします。当事務所の専門家チームがお力になりますので、失踪宣告や相続について少しでも不安なことがありましたら遠慮なくご相談ください。ご依頼者様が安心して相続手続きを進められるよう、親切・丁寧に対応させていただきます。専門家のサポートを活用して、大切なご家族の相続問題を一緒に乗り越えていきましょう。